일본 노동운동의 위기와 사회운동 노조주의

2025년 11월 18일

이 글은 2019년에 출판된 「싸우지 않으면 사회는 망가진다」(원제: 闘わなければ社会は壊れる)의 제4장을 저자의 허가를 얻어 번역 소개하는 것이다. 임금인상율을 위에서 내려줄 정도로 관료화된 '관제 춘투'의 배경부터, 한국에서도 한 때 소개되어 익숙할 수 있는 '파견촌'의 의의와 한계, 그 이후 사회운동적 노동조합으��로써 '유니온'의 활동과 전망을 소개하고 있다. 직무와 직급이 흔들릴 정도의 극도의 불안정성이 일반화된 일본의 현실로부터 오히려 그 위기를 통해 동질한 계급으로써의 보편성을 발견하고 새로운 운동의 발전적 전망을 발견하고 있다는 점에서 이 글을 소개하는 의의가 있다.

필자는 Social Movement Unionism(사회운동 노조주의)를 '유니온주의'라고 번역해 소개한다. 그런 점에서 정확한 번역은 '사회운동 노조주의'다. 단, 원문에서 유니온주의로 줄여서 사용하는 점, 기존의 조합주의와 구별되는 점 등으로 이 글에서는 ‘유니온주의’로 번역했다.

들어가며

오늘날 노동운동은 정체와 새로운 태동이 동시에 나타나고 있는 것 같다. '정체'란 렌고(일본노동조합총연합회)를 비롯한 ‘구시대적’ 노동조합 운동이 결정적으로 기능부전에 빠져 사회로부터 외면당하고 있다는 것이다.

일본 최대 규모의 전국센터인 렌고는 5년 동안 이어진 ‘관제 춘투’에 더해 2017년 2월 13일에 ‘시간외 노동의 상한 규제 등에 관한 노사합의'를 맺었다. 그러나 그 내용은 ‘한 달에 100시간이 기준치’라는 극히 저열한 내용이었다. 또한 렌고 중앙본부는 일시적이긴 하지만 과로사 촉진법으로 악명 높은 ‘고도 전문직 제도’의 도입을 용인하는 태도를 보였다. 이러한 움직임에 대해 렌고 내부에서도 비판이 터져 나왔고, 후자에 대해서는 철회하기에 이르렀다. 하지만 렌고가 많은 노동자들을 실망시킨 것은 분명하다.

사회로부터의 비판은 노조 관계자들이 상상하는 것�보다 훨씬 더 가혹하다. 애초에 36협정으로 장시간 노동을 용인하고 과로사를 조장해 온 것은 협정 상대인 기업 내 노조가 아니냐는 의견이 사회에 널리 퍼져 있다(노조 관계자들은 인터넷 상에서 그런 목소리를 알지 못할 수도 있다). 필자에게도 SNS에서 ‘노동조합을 옹호하는 것은 과로사를 용인하는 것과 동의어’라는 취지의 혹독한 지적이 자주 올라온다.(역주: 36협정이란 일본 노동기준법 36조를 근거로 하여 일일 8시간 이상, 주 40시간 이상, 공휴일 근무가 필요한 경우 기업과 노동자 사이에 의무적으로 체결되어야 하는 협약이다.)

그리고 마침내 일본 최대 기업인 도요타에서 춘투의 임금 요구액이 공개되지 않는 사태가 벌어졌다. 즉, 일본 주요 노조의 존재의의라고 할 수 있는 춘투의 기능이 완전히 상실되고 있는 것이다.

이처럼 기존의 노동운동이 그 존재의미를 결정적으로 잃어가는 가운데, 이와는 전혀 다른 ‘새로운 태동'이 나타나고 있다. 춘투를 통해 임금인상만을 요구하는 것이 아니라 비정규직의 차별과 격차 문제, 과중한 노동, 불법행위 등을 문제 삼고, 파업권도 행사한다. 한마디로 본래의 ‘유니온주의’(ユニオニズム, 노조주의) 정신을 되찾은 사회운동적 노동조합이 부상하고 있는 것이다.

그런데 새로운 노동운동의 부상은 격차가 확대되고 노동자들이 가난해졌기 때문에 ‘당연한’ 움직임이라고 생각할 수도 있다. 물론 격차 확대는 노동운동이 부상한 한 가지 요인일 것이다. 그러나 오늘날의 새로운 노동운동은 그 요구와 조직 형태 등에서 지금까지와는 다른 ‘새로움’을 품고 있다. 이 책의 주제인 사회운동�의 의의라는 관점에서도 그 ‘새로움’을 이해하는 것은 매우 중요하다. 단순히 ‘가난해졌기 때문에 운동이 활발해지고 있다’고만 생각하면, 이 새로운 운동이 ‘왜 기존의 노동운동보다 격차를 줄일 수 있는가', 혹은 그뿐만 아니라 ‘왜 사회를 지키고 사회를 변화시킬 수 있는가’라는 긍정적인 가능성을 이해하지 못하기 때문이다. 또한 우리가 주체적으로 무엇을, 어떻게 해야 하는지를 고민하기 위해서도 이 ‘새로움'을 이해하는 것이 매우 중요하다.

그리고 실제로 새로운 노동운동은 단순히 ‘가난하다’는 것 이상의 내실을 가지고 있다. 오늘날 유니온주의의 ‘새로움’은 ① 그들의 교섭 전술, ② 노사분쟁의 직업적-산업적 속성, ③ 노동자의 계층성이라는 상호 연관된 세 가지 측면에서 분석할 수 있다.

변화하는 노동운동의 ‘대항축’

오늘날의 변화를 생각함에 있어 2000년대 후반에 등장한 ‘반빈곤’ 사회운동과 연계된 노동운동을 빼놓을 수 없다. 특히 2008년 말의 ‘파견촌’은 오늘날의 새로운 노동운동으로 연결되는 과도기적 성격을 띠고 있었다.

먼저 젊은 독자들을 위해 ‘파견촌’이 무엇인지 간단히 설명해두자. ‘파견촌’은 갈 곳 없는 실직자들이 히비야 공원의 후생노동성 앞에 천막촌을 만들고 유아사 마코토가 촌장이 되어 일시적인 삶의 터전을 형성한 사회-노동운동이다.

2008년 가을, 리먼 쇼크를 계기로 세계적인 불황에 들어가면서 전기-자동차 공장에서 일하는 파견-도급 노동자에 대한 대규모 구조조정(당시에는 ‘파견 종료’라고 불렸다)이 진행되어 대량 실업자가 발생했다. 게다가 파견-도급 노동자들은 대부분 전국을 떠돌아다니며 일하는 거주형 노동자였기 때문에 이 구조조정의 폭풍으로 인해 수많은 ‘노숙자’까지 양산되었다.

애초에 2000년대 후반 당시에는 파견뿐만 아니라 비정규직의 급격한 증가를 주된 배경으로 ‘반빈곤'을 외치며 일본 사회에 만연한 빈곤층 문제가 큰 사회문제로 대두되었다. 90년대 말부터 비정규직이 급격히 증가하면서 ‘근로빈곤층=워킹푸어’가 사회에 만연하기 시작했다. 이런 가운데 제조업 파견-도급 노동자들은 기업에서 언제든 해고할 수 있는 저비용 노동력으로 활용되면서 불법적인 ‘위장도급’이 반복되고 있었다. 게다가 정부는 위장도급 자체를 합법화하는 파견법 개정을 하는 등 정책적, 의도적으로 파견노동의 확대를 꾀하고 있었다. 이런 점에서 제조업 파견-도급 노동은 리먼쇼크 이전부터 ‘빈곤 문제’의 상징적인 존재였다.

① 노동자 스스로의 권리 주장

그렇다면 ‘파견촌’은 노동운동의 관점에서 볼 때 무엇이 새로웠을까?

첫째, ‘투쟁하는 노동자’의 표상을 전면에 내세웠다는 점이다. 이전까지의 노동운동은 대부분 직장 내 ‘보이지 않는' 노사 교섭이나 제도 비판, 국회의원 선거 운동 등에 머물러 있었다. 노사 교섭은 먼 곳의 기업에서 벌어지�는 무관한 사람들의 사건에 불과했고, 춘투나 선거 활동도 구체적인 급진성이 드러나지 않아 공감대가 확산되지 못했다.

이에 반해 당시 반빈곤 노동운동은 조합원 노동자들이 언론에 등장해 자신들의 처지와 사회 문제를 호소했다. 말 그대로 노동자들 스스로가 자신들을 사용하는 제조기업과 그들을 고용하는 파견업체, 그리고 비정규화를 조장하는 재계에 대해 구체적인 문제에 대해 항의하고 교섭을 벌이고 있었다.

물론 당시 파견노동자들만이 당사자성을 내세운 투쟁을 벌인 것은 아니었다. 그 이전부터 커뮤니티 유니온에 의한 권리 주장, 예를 들어 관리직 유니온이나 수도권 청년 유니온 등 많은 당사자들이 목소리를 내기 위한 노력을 기울이고 있었다. 2000년대 후반의 제조업 파견노동자들의 운동은 그러한 노동자 스스로의 권리 주장 운동이 발전하고 전면화된 것이었다.

파견법이라는 국가 차원의 문제에 대해서도 노동자 스스로가 중심이 된 운동이 기업이나 노동조합을 넘어 전개되었다. 정당이나 내셔널센터와 같은 대표조직뿐만 아니라 노동자 스스로의 질문과 호소가 법적-정치적 문제에 대한 여론을 움직였다.

② 개별 기업을 넘어 비정규직의 사회적 불공정 문제 삼기

둘째, 제조업 파견-용역 노동자들의 운동은 개별 기업 내 개별 노동자들의 이해관계를 넘어서는 문제를 제기했다. 이전까지 노동운동의 가장 큰 투쟁과제는 항상 ‘해고 문제’(혹은 기본급 인상)였다. 기업별 노동조합은 오늘날 큰 문제가 되고 있는 장시간 노동과 과로사, 비정규직 문제에는 거의 관심을 보이지 않은 반면, ‘정규직 해고’(즉, 구조조정)에 대해서만 완강하게 저항했다(그러나 90년대 말부터 2000년대 초반까지 대기업의 조직노동자들조차도 고용이 보장되지 않던 시절이 있었다).

그러나 개별 기업의 일부 정규직 노동자들의 해고 문제는 특정 노동자들의 문제일 뿐, 많은 사람들에게는 ‘남의 일’에 불과하다. 분명한 것은 대부분의 노동자들에게는 다른 기업의 직원이 구조조정을 당하든 말든 전혀 상관없다는 것이다. 오히려 대기업의 고임금 기업이라면(기업별 노조가 있는 기업은 대부분 대기업이다), 구조조정되는 노동자들에 대해 ‘애초에 월급을 너무 많이 받는 것 아니냐’는 생각까지 들 수도 있다. 하청업체나 비정규직이라면 이런 반발은 더욱 거세다.

하지만 ‘파견촌’은 많은 노동자들의 관심사가 되었다. 그것은 그들의 노동운동이 단순히 개별 노동자의 구조조정 문제나 처우 개선 문제뿐만 아니라 파견노동자 전체, 혹은 비정규직 전체의 문제를 호소하고 있었기 때문이다.

③ 생산성과의 동어반복이 아니다

셋째로, 파견촌의 노동운동은 개별적 성과(생산성)의 상승에 대해 성과를 공유한다는 20세기형 노사교섭의 틀을 넘어섰다.

20세기형 노동운동에서는 기업의 생산성 향상에 기여하고 그로 인해 얻은 수익의 분배를 교섭하는 ‘생산성=임금’의 거래를 하는 것이 노사 교섭의 취지로 여겨져 왔다. 이러한 의미의 임금인상을 실현하는 일본의 방식이 춘투다. 그러나 후술하겠지만, 노동운동의 과제는 생산성 향상에 기여하고 그에 상응하는 임금을 요구하는 것에만 머물지 않는다. 오히려 노동운동의 오랜 역사에서 그렇게 왜소화된 노동운동은 20세기의 특수한 형태라고 할 수 있다.

그러나 기업별 노동조합은 기업의 수익이 극적으로 증가하지 않는 한 노동자는 임금 인상을 요구해서는 안 된다는 자기 규제 논리에 갇혀 있다. 2019년의 춘투에서도 토요타 노조의 니시노 가츠요시 집행위원장은 “위기의식에 대해 윗선과의 간극이 조금 있었고, 우리의 주장이 회사가 기대하는 수준에 미치지 못했다. 경쟁력 강화를 위해 무엇을 해야 할지를 직장과 함께 고민하고 싶다”며 노조 측의 요구사항에 대한 경영진의 배려가 부족했던 것에 대해 반성의 말을 전했다. 이 말에서 단적으로 드러나듯, 현재 노동운동의 주류는 ‘기업의 기대에 부응해야만 보상을 나눠줄 수 있다’는 논리에 갇혀 있어, 사회적 확산도, 기업에게 무참히 짓밟히는 비정규직의 조직화도 제대로 이루어지지 않고 있다.

이에 반해 파견노동자들의 운동은 기업의 성과와는 독립적인, 자신들의 삶과 생존에 대한 ‘논리’를 가지고 있었다. 부당한 차별, 저임금, ‘일회용’에 대한 저항은 지금까지의 노동운동을 근본적으로 뒤엎는 논리를 배태하고 있었다. 반빈곤 운동의 ‘살리자’라는 슬로건은 그 상징이었다. 기업의 실적이 어떻든 간에 ‘살 권리가 있다’는 이 구호는 바로 20세기적 노동운동을 초극하고 있다. 당연히 이것은 ②에서 언급한 개별 기업의 논리를 극복하는 것으로 강하게 운동했다.

파견노동자들은 세계화 속에서 생산성과 임금의 양립이 더 이상 성립되지 않고 일방적인 임금 삭감(일회용 노동)이 횡행하는 가운데, 기업의 생산성 논리와는 전혀 다른 논리를 세울 수밖에 없었던 것이다.

④ ‘사회운동’으로서의 성격

넷째, 파견촌의 사회운동은 시민, 소비자에 대한 호소도 광범위하게 이루어졌으며, 또한 산업의 존재 방식 자체에 대한 고민도 함께 이루어졌다. 이미 언급했듯이 ‘파견촌’은 개별 기업과의 임금인상 교섭을 넘어 사회에 대한 호소로 사태를 타개하고자 했다. 파견노동자들은 그들을 실제로 사용하고 해고의 실질적 권한을 가지고 있는 파견업체에 대해 노동법상의 권리를 가지고 있지 않다. 그럼에도 불구하고 그들은 사회운동의 힘으로 노사 교섭과 권리 실현을 쟁취했다.

예를 들어, 파견노동자들의 노동운동은 당시 도호쿠 라쿠텐 골든이글스의 본거지였던 ‘풀캐스트 스타디움 미야기'에 대해 명명권을 가진 풀캐스트 센트럴이 야기하는 노동문제를 호소하는 행동을 시민들에게 진행했다(이후 경기장 명칭은 변경되었다). 또한 리먼 쇼크 이후인 2009년 1월에는 경단련 신년 축하연에 ‘파견촌' 관계자가 참석하여 언론과 여론의 큰 주목을 받기도 했다. 많은 노동자들이 실직하고 노숙자가 된 상황에서 문제를 일으킨 재계 인사들이 새해를 축하하는 모습은 �여론의 반감을 샀다.

실제로 이러한 사회적 여론을 배경으로 리먼쇼크 이후 대기업과의 노사 교섭에서 파견노동자들의 운동은 많은 경우 파견처 기업(대형 전자제품 제조업체 등)으로부터 해고에 대한 합의금(해결금)을 받아내는 등의 성과를 거두었다.

이러한 여론에 호소하는 사회운동으로서의 성격은 이미 언급한 여러 특징(①~③)과도 깊은 관련이 있다. ①노동자가 목소리를 내고, ②③기업을 넘어선 사회적 문제를 제기하고, ④여론이 노동자의 주장을 지지함으로써 노사 교섭이 진전된다는 것이다. 예를 들어, 파견노동자 전체의 처우개선을 요구한 ‘닛켄총업노조'는 전국의 파견처에서 일하는 닛켄총업 노동자 전체의 처우개선(기숙사비 인하 등)을 실현했는데, 이러한 성과가 실현된 배경에는 노동자들의 사회적인 호소의 결과, 여론의 강력한 지지가 있었다는 것을 알 수 있다.

⑤ 계층 정치의 전환

다섯째, 파견촌 운동은 이전의 정치적 헤게모니를 일신했다. 그것은 그들이 자신들의 ‘계층성’을 명확하게 표현하는 사회운동이었으며, 동시에 그들의 ‘계층성’의 표현이야말로 일본 사회를 개혁하는 보편적인 위치를 차지하고 있었기 때문이다. 이 점은 특히 중요하기 때문에 다소 길어지지만 자세히 설명하고자 한다.

일본 사회에서는 전후 노동운동에 의해 많은 노동자들에게 정규직으로 종신고용, 연공서열 임금이 적용되어 왔다. 한편, 가계를 책임지는 남성 정규직이 종신고용, 연공임금을 전제로 한 정부의 사회보장정책은 매우 취약한 상태로 유지되었다. 따라서 일본 사회에서는 이전부터 기업의 연공임금이나 기업복지가 적용되지 않는 실업자나 비정규직 노동자는 곧바로 빈곤에 빠지는 구조를 가지고 있었다(본서 3장(고토 미치오 後藤道夫) 참조). 실제로 90년대에는 ‘주부 파트타임’ 노동자가 증가했지만, 이들은 남성 정사원의 배우자가 있는 것을 전제로 하고 있으며, 임금이 매우 낮다. 이혼 등으로 인해 미혼모가 되면 극심한 빈곤 상태에 빠지는 것이 당시부터 이미 사회문제로 대두되고 있었다.

2000년대에 들어서면서 빈곤층은 급격히 증가했다. 1998년, 2004년에 정규직의 대규모 구조조정이 이루어진 데다, 가계를 책임지는 청년 비정규직(가계 자립형 비정규직)이 증가했기 때문이다. 이들은 90년대까지 증가했던 ‘주부 파트타임’과는 달리 이미 소개한 제조업 파견-용역 노동자처럼 스스로 가계를 이끌어야 하는 노동자들이다.

한편, 재계는 스스로 비정규직을 증가시켰음에도 불구하고, 주부 파트타임에 대해서는 ‘남편에게 부양받는 2류 노동자’, 청년 비정규직에 대해서는 ‘자립할 의지가 없고 자유분방한 노동자’(‘프리터’)로 표상함으로써 차별을 정당화하는 전략을 취했다. 비정규직을 하는 청년은 지능이 낮다, 인간성이 부족하다는 등 인종차별에 가까운 ‘청년 패싱’이 난무했다.

문제는 주류 노동조합의 대부분도 기업의 차별적 고용 전략과 이에 연동된 ‘청년 패싱’, 나아가 빈곤층에 대한 낙인찍기에 저항하지 못하고 경우에 따라서는 가담해 왔다는 사실이다. 주류 노동조합은 오랫동안 비정규직을 정규직과 동등한 노동자로 보지 않고, 그들의 차별적 임금을 용인하며 재계나 정부와 마찬가지로 차별적으로 대했다. 또한 종신고용-연공임금을 요구하는 일본의 기업별 노조를 중심으로 한 노동조합은 세금을 통한 재분배에 대해 비정규직-빈곤층을 포함한 보편적 사회서비스 확충이 아닌 연공임금을 뒷받침하는 기업의 성장 전략으로 돌리기를 원해 왔다. 즉, 일본의 노동운동은 비정규직이나 빈곤층의 이익을 대변하지 않았다는 것이다(본서 제5장(기노시타 다케오 木下武男) 참조).

이미 비정규직이 전체 노동인구의 30%를 넘어섰고, 정규직의 세계에도 후술할 블랙기업이 만연해 있다. 종신고용-연공임금이 보장되는 연공서열적 노사관계의 틀 안에 있는 노동자는 더 이상 사회의 다수가 아니게 되었다. 이러니 노동운동에 대한 기대가 사회에서 사라지는 것도 당연하다.

이처럼 비정규직과 실업자-빈곤층이 증가하는 가운데, 파견촌 운동은 ‘비연공적 노동자’로서 자신의 계층성을 드러냄으로써 더 이상 연공임금에 의존할 수 없는 많은 사람들의 존재를 사회에 알리고, 같은 처지에 놓인 사람들의 공감을 얻어내는 데 성공했다. 즉, 지금까지 일본의 노동운동이 ‘대표’하지 못했던 사람들의 이해관계를 대변하는 운동이었던 것이다.

또한 ‘파견촌' 운동은 복지정치에서도 빈곤층과 노동자가 연대할 수 있는 길을 여는 동시에 연공서열의 틀 안에 있는 중산층의 이해도 얻어냈다. 그것이 가능했던 것은 그들이 ‘워킹 푸어'로서의 속성을 가지고 있었기 때문이다. 기업사회에서 빈곤층은 ‘일하지 않는’, ‘일할 수 없는’, ‘특수한’, ‘구제해야 할’ 존재로 표상되어 왔다. 그러나 일해도 가난한 가계 자립형 비정규직 운동은 복지 전반의 부족을 문제화하는 사회운동으로 발전했다. ‘워킹푸어’ 문제는 일할 수 없는 사람들은 물론이고, 일하고 있어도 빈곤해져, 중산층이라도 복지의 필요성이 존재한다는 것을 드러내기 때문이다.

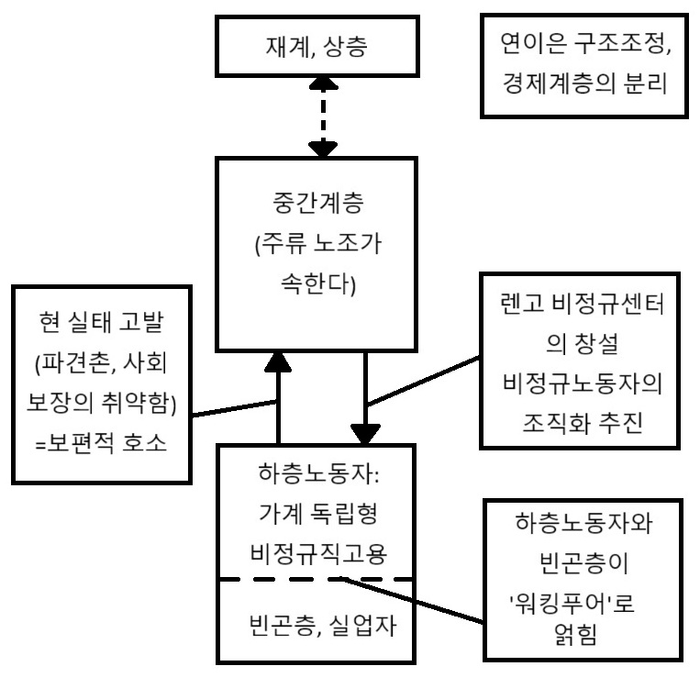

그렇기 때문에 가계 자립형 비정규직 노동자와 빈곤층 지지자들이 연대하여 복지제도 요구를 주장함으로써 불안정해지고 있는 중산층도 이에 자극을 받아 정권교체를 실현할 수 있는 여론을 형성할 수 있었다(위의 그림 참조). ‘워킹푸어’ 문제가 주축이 된 복지 요구는 계층 간 대립을 심화시키는 ‘연공적 노동자 바깥’을 ‘포용’한다는 개별구제형 문제 설정에서 ‘보편적 복지’로 사회정책의 초점을 이동시켰다.

이처럼 파견촌의 사회-노동운동은 ‘비연공적’ 계층 속성의 이해관계를 표명하고 빈곤층과 노동자를 연대시키고, 나아가 연공적 노동자(중간계층)의 동의를 얻어냄으로써 정치사회의 헤게모니도 재구성했다. 실제로 파견촌 노동투쟁을 통해 노동자들의 계층적 이해관계가 분명해지자 구조조정과 노동개혁에 노출된 중상층 노동자들도 해고당하는 하층 노동자들에게 일정한 공감대를 가지게 되었다. 이렇게 해서 ‘국민의 생활이 우선'을 내걸고 복지 증진을 내세운 민주당에 대한 지지가 모아진 것이다.

여기서 강조하지 않을 수 없는 것은 이러한 사회 상황의 대전환이 파견노동자들과 그들을 지원하는 사람들의 ‘투쟁’에 의해 촉발되었다는 점이다. 파견촌의 성과는 결코 지적 엘리트나 정치인, 관료들에 의해 ‘위로부터’ 주어진 것이 아니다.

‘파견촌'의 한계와 ‘과도기'로서의 성격

‘파견촌’ 운동에도 한계와 과제가 있었다.

첫째, 투쟁의 틀이 비정규직 노동자와 ‘제조업’이라는 큰 틀의 산업 문제에 머물렀다는 점이다. 물론 비정규직 노동운동에는 제조업에 국한되지 않는 다양한 노동자들이 참여하고 있었다. 그러나 ‘비정규직’이라는 고용형태의 틀에서는 노동자의 직업이나 문제가 되는 산업의 특성이 드러나지 않는다. 또한 중심적으로 문제가 된 제조업은 현재도 연공서열적 정규직이 많은 산업이기 때문에 고용형태를 넘어선 ‘산업’으로서의 노동문제로 정리하기 어렵다는 한계가 있었다. 제조업이라는 산업 단위로 보면 정규직-비정규직이라는 이해관계 대립이 너무 뚜렷하기 때문이다. 단적으로 말해 ‘노동자의 연대’의 형태에 폐쇄성과 협소함이 있었다.

둘째, 사회운동으로서의 연속성을 유지하지 못했다. 조직화된 노동자들은 리먼쇼크 이후 거의 모두 해고되었고, 그들의 투쟁은 법정으로 옮겨갔다. 또한 파견법 개정 운동이 주요 과제가 되면서 노동운동의 에너지가 ‘정치운동’에 흡수되어 갔다. 물론 법정투쟁도 정치운동도 파견법 개정과 비정규직 처우개선을 쟁취하기 위해서는 필수불가결한 요소이다.

그러나 현장의 투쟁을 상실한 법적-정치적 투쟁은 필연적으로 당사자들을 운동에서 멀어지게 한다. 결국 지속적인 노동운동가 배출도 이루어지지 않았다. 비정규직 노동자들, 특히 파견-용역 노동자들은 너무 취약한 위치에 있었고, 그들만의 노동운동을 형성하기에는 자원이 너무 부족했기 때문이다.

셋째, 두 번째와 관련하여 운동이 정치-법적 색채를 강화하면서 노동자의 당사자성과 권리투쟁의 표현을 상실하게 되었다는 점이다. 이러한 경향은 이후 노동운동 전체에 그늘을 드리우고 있다. 오늘날에도 ‘일하는 방식 개혁 비판’과 같은 제도 논쟁만 눈에 띌 뿐, 노동자 자신의 투쟁이 ‘노동운동’의 중심축에 놓여 있지 않다. 과로사 가족회를 제외하면 ‘당사자의 보이지 않는 제도 비판’에 그치고 있으며, 이것이 공염불에 그치고 있는 것이 현실이다(단, 다시 말하지만, 제도 비판이나 법정 투쟁이 불필요하다는 말은 아니다. 노동자 자신의 투쟁이 표현되지 않는 제도투쟁은 현실에 큰 영향력을 갖지 못하기 때문이다).

넷째, 현직 워킹푸어 당사자들이 운동의 중심에서 퇴장하면서 빈곤운동의 계층적 표현도 급속히 ‘구제'로서의 성격이 짙어졌다. 2000년대에 백래시라고 할 수 있는 ‘빈곤 배싱’이 불어 닥치게 되는데, 이는 노동운동과 빈곤운동이 다시 분열되어 빈곤층의 표상이 ‘일하지 않는(일할 수 없는) 특수한 사람들’로 다시 한 번 왜소화되어 버린 것과 밀접한 관련이 있다(아래 그림 참조). 노동운동과 분리된 빈곤운동은 ‘비참한 당사자’를 사회에 호소할 수밖에 없는 상황에 처했��고, ‘구제해야 할 당사자’를 표현하는 활동을 활발히 전개했다. 그러나 이러한 전략은 역효과를 낳았고, 오히려 블랙기업이나 워킹푸어에서 일하는 노동자들로부터 ‘자신들이 더 힘들게 일하고 있는데, 일하지 않는 빈곤층을 위해 세금까지 내라는 것이냐’는 대립구조를 불러일으켰다.

![그림2: 현재 계층 및 헤게모니 구성 ['고프로'는 '고도 프로페셔널 제도'로, 일정 연봉 이상 전문직의 노동시간 제한을 해제한 제도]](https://cdn.sanity.io/images/u0qigokj/production/d5e044ea43b41c9fb6b029946d3b8c0af16580ab-774x771.png?w=700&q=80)

오늘날, 높아지는 ‘빈곤 배척’에 밀려 사회적 동의를 얻을 수 있는 빈곤 문제는 '아동 빈곤'에 국한되어 버렸다. 그러나 아동빈곤 문제는 그들을 보호하는 '성인빈곤 문제'가 반드시 동반되어야 하며, 워킹푸어 문제 해결 없이는 아동빈곤의 해결은 불가능하다.

‘파견촌’에서 ‘블랙기업’ 문제까지

오늘날 새로운 노동운동은 ‘파견촌’ 운동의 과제를 극복해 나가고 있다. ‘파견촌’에서 블랙기업 문제로 문제의 위상이 발전했음을 지적하고 싶다.

‘블랙기업’의 사회문제화는 노동운동이 파견촌 문제의 의의를 계승하여 ‘새로운 노동운동’으로 이어지는 ��흐름 속에 있다. 즉, ‘블랙 기업’의 사회문제화도 노동운동의 새로운 실천에 의한 것이지 결코 ‘자연현상’이 아니다.

첫째, 블랙기업의 문제화는 비정규직이라는 범주에 국한되지 않는다. 정규직의 하층(주변적 정규직)까지 포괄하는 새로운 노동운동이다. 즉, 비정규직이라는 소소한 범주가 아니라 정규직까지 포함한 노동 문제로 발전한 것이다. 동시에, 블랙기업의 정규직들은 지금까지와 같은 직무 순환에 따른 연공서열적 처우를 받지 않는다. 비정규직과 마찬가지로 직무가 한정된 ‘직무-시간급’이다. 다만 이들은 비정규직보다 노동시간이 길기 때문에 임금이 일정하게 높으며, 비교적 장기 고용이다. 따라서 과중한 노동이 문제가 된다. 이들과 비정규직과 대기업 정규직은 같은 일을, 같은 조건에서, 노동시간이 길고 짧음에 따라 구분된다는 의미에서 같은 토대 위에 존재하는 것이다.

둘째, 오늘날 권력관계가 크게 변모하고 있다. 점점 더 당사자 운동이 발전하고 있는 것이다. 내가 청년들의 노동상담을 시작한 2006년 당시부터 블랙기업이라는 말이 사회에 퍼지기 시작한 2012년까지 대부분의 노동상담 당사자들은 ‘내가 잘못했습니다’라든지 ‘(역주: 회사에서 저지르는 일들이)불법이라는 것을 알지만, 어쨌든 원만하게 그만두고 싶다’는 식으로 시작하는 경우가 많았다. 그러나 요즘은 양상이 완전히 달라졌다. ‘이 회사는 부실기업이라고 생각한다’, ‘어떻게든 회사를 바꾸고 싶다’. 이런 의지를 가진 노동자들이 눈에 띄게 많아졌다.

그리고 ‘블랙기업 문제’의 고발로 힘을 얻은 노동자들은 이제 자신들의 권리 주장으로 여론에 호소하고 있다. 블랙기업의 문제화는 그 자체로 ‘새로운 노동운동’의 발전을 통해 실현되었고, 그 가능성을 점점 더 넓혀가고 있다. 이 블랙기업 문제의 고발을 거쳐 오늘날 새로운 노동운동이 전면적으로 발전하고 있는 것이다.

새로운 노동운동의 특징

(1) ‘사건’: 교섭력의 사회적 공감

‘새로운 노동운동’의 첫 번째 특징은 2000년대 후반의 제조업 파견-용역 노동자들처럼 그들의 투쟁이 ‘사건’으로서 사회적으로 크게 주목받게 되었다는 점이다. 이는 ‘사회화’라고도 표현할 수 있다.

이미 살펴본 바와 같이 일본의 노동조합이 ‘투쟁’하는 것은 정규직 해고를 둘러싼 경우이다. 그러나 이러한 개별 기업의 해고 문제는 많은 사람들에게 공감의 대상이 아니라 ‘남의 일’로 치부되기 쉬운 것이 현실이다. 더군다나 그것이 중상위권의 기존 정규직이라면 더욱 그렇다. 해고 분쟁은 ‘사건’으로서 주목을 받지만, 문제가 피상적으로 다뤄지게 된다.

이에 반해 새로운 노동운동의 특징은 노동사건이 개별 기업 내의 폐쇄적인 노사협상을 통해서가 아니라 사회적 이슈로 적극적으로 제기됨으로써 ‘교섭’ 자체가 진행되고 있다는 점이다. 기업 내에 기반을 둔 기업별 노조가 아닌 외부의 일반노조에 의해 이러한 전술이 채택되고 있다는 점도 시사적이다.

즉, 처음부터 교섭 자원이 부족한 기업외 노조(역주: 유니온)는 사측의 양보를 이끌어내기 위해 노조 활동가들이 의도적, 의식적으로 미디어를 활용하여 협상을 유리하게 진행하는 노사 협상 형태를 구축해 왔다. 이 정보선전력의 의식적 활용(=사회화)이라는 점에서 최근 노동운동의 가장 큰 특징을 찾을 수 있다.

(2) ‘산업 문제’: 소비자 문제와의 연속성

두 번째 특징은 앞서 살펴본 바와 같이 최근 노동사건의 대부분이 ‘산업적 문제’로 표현되고 있다는 점이다. 이미 언급했듯이 기업 내에 조직기반이 없는 노동자들이 ‘사건(사회)화’를 통해 교섭력을 획득하고 있지만, 그것만으로는 왜 ‘사건화’가 교섭력을 높이는지 명확하지 않다. 애초에 왜 최근 노동조합이 미디어를 활용하여 사건화할 수 있게 되었는가도 불분명하다.

그것은, 한편으로는 계층구조의 모순이 심화되면서 블랙기업이나 과로사 담론이 부상한 것을 들 수 있다. 다른 한편으로는 이러한 노사 갈등의 배후에 있는 ‘산업적 문제’가 언론에서 다루어지고 있다는 점에서 특징을 발견할 수 있다.

예를 들어, 대대적으로 보도된 야마토운수 노동사건은 개별 기업의 초과근무수당 미지급 ‘사건’인 동시에 아마존을 비롯한 온라인 쇼핑의 증가로 인해 유통이 압박받고 있는 문제가 부각되었다. 이 사건은 단순한 노동 사건이 아니라 소비자 문제와 맞물린 산업 문제로 구성되었다. 개미표 힛코시샤(역주: 이사짐센터 업체명)에 대해서도 소비자의 불만을 샀을 것임은 쉽게 상상할 수 있다. 산업 문제는 ‘한 명의 소비자’와 즉각적으로 연결된다. 따라서 많은 사람들을 이해당사자로 구성한다.

게다가 산업 문제는 ‘서비스의 질’'과도 직결된다. 운수업의 경우, 운전기사의 장시간 노동은 고속버스 사고나 일반 사고도 증가시키고 있다는 지적이 있다. ‘서비스의 질’에 관한 문제는 후술하겠지만, 간병이나 보육과 같은 돌봄 노동에서 더욱 두드러지게 나타난다. 또는 사립학교 교원의 노동 문제의 경우, 교육이라는 사회적 문제로도 나타난다.

이렇게 ‘하나의 산업문제’로 표현되는 노동문제는 노동자뿐만 아니라 소비자와 사회 전체의 공감대가 ‘협상력’의 원천이 된다.

(3) 노동자의 연대와 노동시장 규제

산업 문제가 소비자와 사회 전체의 공감을 얻는 반면, 노조가 표현하는 ‘사건’은 직종적-직업적 문제의 표현으로서의 특징도 가지고 있다. 야마토운수, 개미표 힛코시샤, 재팬베버리지 등은 공통적으로 운전기사의 노동문제라는 직종적 특징을 가지고 있으며, 와타미, 니혼카이조, 유니클로 등은 외식-소매 체인점 점장이라는 직종의 가혹함이라는 공통점을 가지고 있다. 그 가혹함 때문에 이들 직종에서는 인력 부족이 공통적인 문제로 대두되고 있다. 저임금과 높은 이직률이 문제가 되고 있는 개호나 보육도 마찬가지다.

이러한 직종 문제는 노동자 간 연대를 실질적으로 형성하는 요인이 되고 있으며, 따라서 교섭력의 원천이 되고 있다. 보육교사를 예로 들어보자. 우선 한 보육원의 문제는 개별적인 문제이면서 동시에 직업으로서의 ‘보육교사’의 문제로서 보육교사 전체의 관심을 끌게 된다. ‘어느 보육교사 사건’ 자체가 ‘어느 기업’이나 ‘어느 어린이집’의 문제가 아니라 ‘보육교사의 노동 문제’로서 관심을 끌게 되는 것이다. 여기에 지금까지와는 다른 ‘연대’의 구체성이 드러난다.

이러한 직종적 특성이 노동시장에 미치는 영향은 더욱 구체적이다. 직종적 공통성 때문에 개별 ‘사건’의 고발이 동종 내 노동자들의 관심을 끌게 되고, 결과적으로 동종 노동시장으로의 유입을 방해하게 된다. 즉, 직종적 문제가 표출되고 있기 때문에 개별 사건은 그 공통성 속에서 문제화함으로써 업계 내 노동자의 해당 기업 입사를 억제한다. 예를 들어, 노조가 ‘그 어린이집에서 사건이 발생했다’는 정보 선전은 가뜩이나 부족한 보육교사 노동시장에서 해당 사업장이 한층 더 열위에 서게 되는 것을 의미한다. 그 압력이 새로운 교섭력의 원천이 되는 것이다.

이러한 노동사건의 직종 문제로서의 표현은 물론 단일 산업 내 기업과의 교섭에서도 유효하지만, 기업 외부의 횡단적 유니온이나 각 유니온의 연대를 통해 ‘산업 전체의 개선’을 호소함으로써 보다 효과적으로 기업 간 노동조건 개선을 위한 경쟁을 유도할 수 있다.

실제로 2014년 장시간 노동과 출산 괴롭힘이 문제가 된 타카노 유리 사건은 에스테틱 업계의 직종적 문제를 표출함으로써 동종업계의 관심을 모으게 되었다. 이 회사의 에스테티션들을 조직한 에스테틱 유니온이 회사와 개선된 단체협약을 체결하자 동종업계 종사자들의 가입이 잇따랐다. 그 결과, 업계 2위인 TBC사와는 인터벌 규제(역주: 근무 타임 사이에 휴식시간을 부여하는 규제) 도입과 전사적으로 기간제 고용을 철폐하는 단체협약 체결을 실현했다(아오키 외 2017 참조). 이 유니온은 ‘업계 개선’을 �슬로건으로 내걸고 있었다.

TBC가 협약 체결을 수락한 이유는 에스테틱 업계 내에서 인력을 확보하기 위해서였다고 한다. 바로 타카노 유리 사건으로 인해 동종업계의 노동시장에 인력 공급이 억제되었기 때문에 노동자들이 업계 내에서 ‘더 좋은 기업’을 찾는 행동에 나섰고, 노조는 이를 효과적으로 활용해 기업들끼리 경쟁하면서 협상을 진행했던 것이다.

이를 노동자의 의식 측면에서 보면, 유니온에 의한 사건의 직종적 표현은 노동자의 직종 내 연대의식(이해관계의 공통성 이해)의 형성으로 이어졌고, 유니온은 이에 의존하여 노동시장에 개입했다. 이렇게 유니온은 새로운 조직화와 교섭의 가능성을 얻었고, 실제로 업계 내 여러 대기업과의 단체협약 체결이 실현되었다(이후, 여기서 언급한 대기업 2곳을 제외한 다른 대기업과의 교섭 및 단체협약 체결이 진행되고 있다). 즉, 사건의 직종 문제화는 노동자들의 연대를 형성하고, 유니온은 이를 전략적으로 ‘교섭력’으로 전환할 수 있다.

또한 운수업계에서도 야마토운수가 아마존과 무리한 배송 계약을 맺으면서 업무량이 급증하고 노동자들의 부담이 커진 것이 크게 부각되었는데, 이 역시 직종 내 노동자들의 의식적인 행동을 유발했다고 볼 수 있다. 아마존과 계약을 맺지 않은 동종업체가 노동조건이 더 낫지 않겠느냐는 의식과 행동이다. 결국 야마토운수는 아마존과의 계약 조건을 재검토하고, 사내 노동조건 개혁을 (실제로는 전혀 미흡하지만) 추진하지 않을 수 없는 상황에 이르렀다.

이러한 노동시장에서의 직종적 연대의 가능성은 새로운 운동의 �확산 속에서 높아지고 있다. 지면 관계상 자세히 설명할 수는 없지만, 필자가 공동대표를 맡고 있는 블랙랙기업 대책 프로젝트에서는 변호사, 노동조합 등과 함께 정부에 지속적으로 직업안정법 개정을 요구해 왔다. 그 결과 지난해부터 적용된 개정법에 의해 구인정보에 대한 규제가 강화되고, 법적 고발을 통해 직업안정소에서 구인 불수용을 강제할 수 있게 되었다(2020년 4월까지 시행). 새로운 유니온 운동의 확산이 정부의 개혁을 촉진하고, 새로운 법정책으로 인해 직종 내 연대가 노사 교섭에서 중요한 자원이 되고 있다는 것이다.

직종적 연대의 새로운 기초

왜 이렇게 새롭지도 않은 ‘직종’이라는 카테고리가 이렇게 급격하게 중요성이 높아진 것일까? 여기서 최근 직종적 연대의식이 높아진 배경인 산업구조의 전환이 미치는 영향에 대해 짚고 넘어가고자 한다.

애초 노동조합 운동은 발생 초기부터 직종적, 직업적 존재였다. 동종업계 종사자들 사이에서 임금 등의 노동조건을 합의하여 사용자에게 강제하는 것이 노동조합의 본질적인 기능이다. 그러나 20세기에 들어서면서 방대한 노동자를 독점적으로 고용하는 대기업이 등장하면서 노사관계는 직업적 영역에서 기업 내적인 영역으로 변모해 갔다. 대기업의 장기 고용이 직종적 연대를 분절하는 기업 내 노무관리 시스템을 만들어낸 것이다. 이전까지 ‘직종(트레이드)’으로 묶여 노동시장에서 공통성을 가지고 있던 노동자들은 직종을 세분화하여 편성된 ‘직무’에 종사하게 되었다. ‘직무’의 구성은 기업마다 다르며, 그 내용도 평가 방법도 기업에 따라 관리된다. 이렇게 되자 노동자들은 감성적으로나 현실적으로나 노동시장에서의 공통성을 잃어버린 것이다.

이것이 가장 극단적으로 진행된 곳은 기업별 노동조합으로 노사관계가 조직된 일본의 대기업이다. 일본의 대기업에서는 직종은 물론 직무조차 명확하지 않다. 노동자들은 ‘○○’이라는 직종(혹은 직무)에 종사하는 노동자로서의 자각보다는 ‘○○사’에 근무하는 노동자로서의 정체성을 가지게 되었다. 이렇게 일본 사회는 '취직 사회'라고 불릴 정도로 기업 속성의 정체성이 노동자의 중심을 차지하게 되었다.

예를 들어, 영업 전문가가 갑자기 사내 대책 총무로 전보 발령이 난다. 또는 종합직으로 취업한 노동자가 배치전환으로 젊은 사원 기숙사 ‘기숙사 사감’으로 전근을 명령받아도 따를 수밖에 없는 경우가 발생한다. 어떤 ‘직무’에 종사하는 것도 인사부서의 명령에 따라 달라지는 것이다. 이러한 근로계약은 ‘공백의 석판’(역주: 있으나마나하다는 의미)이라고도 불린다.

그러나 최근에는 객관적으로 이 구도가 역전되어 대기업의 분사화와 서비스 산업화가 진행되면서 ‘재트레이드(직종)화’라고 불러야 할 현상이 일어나고 있다. 이전까지 모든 산업을 품고 있던 거대 그룹사는 부문별로 분해되어, 예를 들어 IT 산업 등은 대부분 독립된 별개의 회사로 분리되었다. 또한, 한정 정사원의 확대로 당초 계약에 따라 지역과 직무가 한정된 노동자도 등장하고 있다. 이렇게 일본의 노동자들도 기업 내 ‘직무’의 로테이션을 담당하는 것이 아니라, 보다 ‘직종’이나 이와 관련된 ‘직무’가 명확하게 인식되는 상황이 되었다.

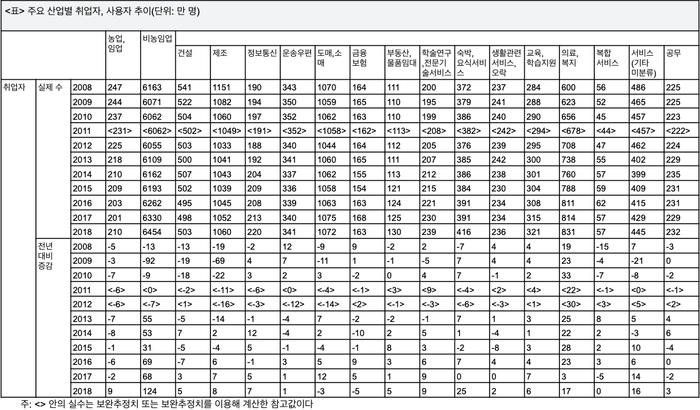

특히 서비스 산업화의 진전에 따라 요양, 보육 등 완결된 업무를 담당하는 직종이 노동시장의 중요한 위치를 차지하게 된 점도 중요하다. 특히 최근 5년간만 보더라도 노동 수요의 증가는 압도적으로 '의료·복지'에 의존하고 있다. 산업별 근로자 수의 증감을 보면 이 경향은 한눈에 알 수 있다. 「노동력 조사」에 따르면 전년 대비 소매업이나 서비스업(기타 분류되지 않는 것)의 증가가 보이지만, 경향적으로 보면 의료·복지가 수요 증가의 상당 부분을 차지하고 있음을 알 수 있다(표 참조). 이러한 업종에서는 기업 내 「직무」의 세분화에 한계가 있어, 노동자들의 직무 자체가 직업적 속성을 지니고 있다. 간단히 말해, '요양 노동자'나 '보육 노동자'는 회사원이더라도 소규모 사업장에서 일하며 해당 직업의 계층에 따라 경력을 쌓게 되므로, 기업 내 동질성보다 '요양 노동자'나 '보육 노동자'로서의 속성에 강하게 동일시한다. 보육사·요양사는 직종 내 노동 이동도 빈번하다.

또한 노동 과정의 매뉴얼화와 인원 축소를 통해 소매나 외식업에서도 모든 직무를 담당하는 '점장'이라는 공통 직종이 등장한 점도 지적할 수 있다. 유통 회사의 하나의 '직무'에 종사하는 것이 아니라 소매 부문의 '점장'으로 채용되거나, 거대한 외식 업계 기업의 '직무'가 아니라 역시 어디까지나 점포의 점장으로 채용되는 사례다. 유통 및 요식업의 노동 과정이 고도로 매뉴얼화되는 가운데, 그들은 교환 가능한 관리 업무의 담당자로서 공통된 속성을 지닌 존재가 되었다. 매뉴얼 관리 업무로서의 '점장'이 심야 노동을 포함한 장시간·저임금 노동의 공통성을 지닌다는 점은 최근 편의점 오너나 선술집 점장의 과로 문제를 보면 일목요연할 것이다.

이처럼 객관적으로 '재트레이드화'된 상황이기 때문에, 새로운 노동운동에서 직종 문제가 더욱 명확히 의식되게 되었다. 또한 노동자들은 그 동질성을 의식하고 있다. 유럽과 미국에서는 수백 년의 역사 위에 지켜져 온 직종(이를 계승한 '잡')의 연대가, 일본에서는 새로운 조건 아래에서 재생되고 있다.

특히 여기서 강조해야 할 것은 새로운 직종적 연대의 원리가 '재트레이드화'를 배경으로 하는 직업적 공감과 연대 의식으로 이미 노동자들이 감성적으로 획득하고 있다는 점이다. 지면 사정으로 상세히 서술할 수 없으나, 보육사나 요양사 등에서는 많은 사업장에서 공통되는 노동 문제에 직면해 온 이들이 적지 않다. 노사 교섭에 나서는 노동자들 뒤에는, 그들의 눈앞에서 반복되어 온 문제를 노사 교섭으로 해결할 수밖에 없다는 결의가 있다. 그렇기에 오늘날 새로운 노동운동이 '사건'을 통해 노동자들에게 널리 공감받고, 그 감성을 규제력으로 삼아 노사 교섭을 진행하는 현실이 이미 나타나고 있다. 직종은 새로운 노동자들��의 대항 거점이며, 유니온은 이러한 연대 의식을 효과적으로 노사 관계에서의 '교섭력'으로 연결시킬 수 있다.

산업 문제를 통한 사건화는 노동조합의 새로운 교섭력의 원천이 되고 있다. 그러나 노동조합에게 더 중요한 교섭력의 원천은 노동조합 본연의 기능과 직접적으로 연결되는 이 직업적 연대에 있다. 유니온 본연의 교섭력이 부재하기 때문에 이를 보완한 것이 여론의 뒷받침을 받은 '산업 문제'라고 생각할 수 있을 것이다. 직업적 연대의 획득과 이를 바탕으로 한 교섭, 그리고 그 사건화를 통해 더 큰 공감과 연대의 형성을 촉진하는 것은 보다 본질적인 의미에서의 노동운동 재생을 향한 길이다.

(4) 계층적 일체성: 「일반 노동자 계층」의 형성

직종적 연대의 실재성은 직종을 초월한 새로운 연대의 실재성과도 반드시 연결되어 있다. 과거 키노시타 木下 (2007)는 새로운 노동운동의 주체들이 '가계 자립형 비정규직' 및 '주변적 정규직'으로 구성된 계층이라고 분석했다. 오늘날, 특히 주변적 정사원이 두터워지는 가운데 양자를 가로지르는 '일반 노동자 계층'이 형성되어 있으며, 노동자는 직종·고용 형태를 넘어 변화하며 이동하고 있다. 그들은 거의 상층 노동시장에 진입할 가능성이 차단되어 있다. 그럼에도 불구하고 '더 나은 일자리'를 목표로 이직을 반복함으로써, 같은 직종에는 비슷한 노동 조건이 적용되고 있으며(게다가 그것은 '구인 사기'로 인해 입사할 때까지 알 수 없다. 희망을 가지고 이직하지만 계속 속아 넘어가게 된다), 직종을 넘어 이��직하더라도 여전히 비슷한 노동 조건밖에 존재하지 않는다는 것을 경험적으로 학습하고 있다.

그들은 오늘날 '다수'를 차지하는 노동자인 동시에 개별 기업의 연공적 처우에 복종하지 않는 점에서 '일반적'이다. 이미 언급했듯이 일반 노동자의 노무 관리상 특성은 '직무·시간급'에 있지만, 이는 직역을 초월한 기업 내 승진이나 기존형 연공 처우의 대상이 아님을 의미한다. 따라서 그들은 장기간 개별 기업에 소속되지 않고 하층 노동시장(비연공적 노동시장)을 전전하는 노동자들이다. 게다가 그곳에서는 종종 직역을 넘나들며 이직을 반복한다. 그러므로 그들은 기업을 넘어서고 직종마저 초월한다는 의미에서도 일반성을 지닌 노동자층이다.

그리고 그 직업·이직 경험으로부터 "노사 교섭 외에 지위 향상을 꾀할 방법은 없다"는 것을 깨닫는 노동자가 나타나고 있다. 실제로 오늘날 노동조합에서 산업적·직종적으로 투쟁하는 노동자의 경력 사항을 열거해 보자.

여기 소개하는 노동자들은 산토리 그룹 산하 재팬 베버리지의 노동자로서 자동판매기 충전 작업에 종사하고 있다. 그들의 연령급은 35세까지만 올라간다. 휴식도 취하지 못했고, 초과근무 수당도 지급되지 않았을 뿐만 아니라, 노동기준감독서의 권고 이후에는 초과근무 수당을 청구하지 않겠다는 동의서에 서명을 강요당했다. 종합서포트유니온에 가입한 그들은 가장 회전율이 높은 도쿄역의 자판기에서 '준법투쟁'(휴식을 취하고 정시에 퇴근하는) 형태의 파업을 단행했다. 도쿄역 자판기는 품절을 알리는 빨간 불빛만 켜졌고, 그 장면의 사진이 인터넷 SNS를 통해 확산되며 큰 반향을 일으켰다. 그들의 투쟁은 유통업계의 '산업 문제'로서 소비자 관심을 불러일으켜 온라인에서 엄청난 주목을 받은 것이다. 들고 일어난 노동자들의 경력을 살펴보자.

- 【노동자 A】 32세, 남성. 대졸, 아내가 있는 2인 가구(차량업 주부). 첫 직장: 리먼 쇼크로 인해 내정 취소된 후 정보통신 사업의 클레임 처리 기업에 취업했다. 당시 급여는 입사 3년 차 기준 월 15만 엔 + '고정 잔업수당' 9만 엔이었다. "장시간 노동에 이 급여로는 가정을 꾸릴 수 없다"는 이유로 퇴사하고 현직으로 이직했다. "가정을 꾸려 나가려면 제대로 된 급여를 주는 곳으로 가야 한다"는 생각이 전직장을 그만둔 이유다. 그리고 "기업 규모를 중시하여" 재팬 베버리지로 이직했다.

- 【노동자 B】 고등학교 졸업 후, 음식점에서 조리사로 일했다. 기숙사 생활로 자유가 없었고, 일도 바빠서 "놀기 위해" 퇴사했다. 월급은 16만 엔 정도였다. 이후 제조업 파견 대기업인 닛켄총업을 통해 자동차 공장에 파견되었고, 후에 직접고용되어 해당 공장의 기간제로 근무했다. 그러나 리먼 쇼크로 인해 해고당하고 말았다. 이후 태양광 패널 영업, 친구의 폐품 수거 보조 등을 거쳐 재팬 베버리지에 이르게 되었다.

두 노동자 모두 하층 노동시장을 전전해 왔다는 점, 비슷한 계층의 일자리를 전전하며 리먼 쇼크에 휘둘린 모습이 떠오른다. B는 자동차 공장에서 '파견 해고'가 만연했던 시대를 경험했지만, 당시 공장에서는 외부 노동조합이 분쟁을 벌여 파견직의 기간제화(직접 고용화)나 시급 인상 등을 쟁취하고 있었다. 그런 경험도 있어 마침내 스스로 일어설 수 있었다.

한편, 재팬 베버리지의 분쟁 이후 동종 업계의 중견 기업에서도 노조가 결성되어 유사한 노동 문제로 분쟁 중이다. 그들의 경력 사항은 아래와 같다.

- 【노동자 C】 46세, 고졸, 독신. 첫 직장은 제조 대기업의 사무직이었으나, "재미없어서" 그만뒀다. 두 번째 직장은 SE(역주: 시스템 엔지니어)였으며, 월급 40만 엔, 잔업 시간은 50시간이었다. "경영진과의 갈등"으로 퇴사했다. 세 번째 직장도 SE였다. 월급 30만 엔, 잔업 시간은 50시간이었으나, "일과 가정에 지쳐" 퇴사했다. 이후 현직.

- 【노동자 D】 30세, 고졸, 아내와 자녀로 구성된 2인 가구. 첫 직장은 소규모 일식점 조리사였다. 월급 18만 엔, 월 평균 초과근무 시간 170시간에 더해 초과근무 수당 미지급 상태였다. "회사는 쓸 때만 쓰고 해고한다, 선배의 산재 사고를 계기로 생각하게 됐다"며 퇴사했다. 두 번째 직장은 호텔 레스토랑 조리사였다. 여기서도 월급 22만 엔, 월 잔업 150시간에 잔업수당 미지급이 있었다. 세 번째 직장은 노인요양원 조리사였다. 월급 25만 엔, 잔업시간 60시간에 잔업수당은 지급되었다. 그러나 "앞날이 보이지 않는다는 생각이 들어, 조리부 외주화를 계기로 요리 관련 일을 그만두기로 했다". 네 번째 직장은 파칭코 점원(아르바이트)으로 월급 25만 엔 정도였다. 이 일은 ‘막간에 하는 것'으로 일했다. 이후 현재 직장에 재직 중이다.

그들의 경험에는 직종을 초월한 �계층적 유사성이 나타나고 있다. 자신의 체험이 노사 교섭을 할 수밖에 없다는 인식을 불러일으키는 동시에, 자신들에게 공통된 이해관계가 있음을 느끼게 한다. 그러므로 그들의 노사 분쟁은 그 자체가 계층적 이해관계를 부각시킨다.

그 표현은 노동자들의 연대를 강화함과 동시에, 자신들의 사회·정치적 이해관계를 표현함으로써, '파견촌'에서 나타났던 것처럼 일본 사회의 헤게모니 전환의 시점이 될 수 있을 것이다. 그들의 사회·정치적 이해관계란 하층 노동시장의 노동자들이 보편적 복지 제도 없이는 생존할 수 없는 상황에 갇혀 있다는 사실이다.

앞서 언급했듯이, 이러한 계층 정치의 잠재력은 과거 '파견촌' 사회 운동에서 드러난 바 있다. 가계 자립형 비정규직 고용에 더해 주변적 정규직까지 포괄하는 '하층 노동시장' 전체의 워킹 푸어로서의 계층성이 노동시장에서 표현된다면, '파견촌'의 과제와 한계를 넘어선 더욱 지속 가능한 운동이 가능해질 것이다. 즉, 일반 노동자의 계층성을 표현하는 것은 새로운 '복지 정치'도 가능하게 할 것이다. 그들은 비연공적인 워킹푸어 노동자층이기 때문에 보편적 복지 정책의 이해관계를 대표하는 존재인 것이다.

지금 어떤 노동운동이 필요한가?

끊임없이 확산되는 「새로운 노동운동」

이 글을 쓰는 동안에도 새로운 노동운동의 투쟁들이 잇따라 새로운 성과를 거두고 있다. 편의점 점주들이 단체교섭권을 요구하는 투쟁에 나서고, 사립학교에서도 비정규 교원들이 4년 11개월 만의 고용 종료에 맞서 싸우기 위해 잇따라 파업에 돌입하고 있다.

이러한 투쟁들 역시 이미 본장에서 논해온 새로운 노동운동으로서의 특징을 갖추고 있다. 예를 들어 요코하마·타치바나 학원에서는 6년간 교원 72명이 퇴직당한 것에 대해 유니온이 "비정규직 일회용"(역주: 비정규직을 일회용으로 쓰고 버린다는 것을 비판하는 슬로건)이라고 비난하고 있을 뿐만 아니라, 여러 고등학교에서 분쟁·파업이 발생하고 있다. 비정규 교원의 일회용 사용은 교육의 질에 직결된다는 것은 말할 필요도 없다. 이러한 분쟁에는 학생과 학부모도 서명 운동이나 진정서 제출에 참여하고 있으며, 행정 당국도 대응에 나서고 있다. 즉, '산업적' 문제로 제기됨으로써 여론의 지지를 얻고, 이를 교섭력으로 삼고 있는 것이다. 동시에 교사들의 투쟁은 정규 교원을 포함해 개별 분쟁이 보도될 때마다 새로운 직장의 투쟁으로 이어져 왔다. 직종적 연대가 힘을 발휘하고 있는 것은 분명하다.

편의점 점주들의 문제도 마찬가지다. 이 문제의 배경에는 과도한 출점으로 인한 수익률 하락을 더 많은 점포 운영으로 극복하려는 구도가 있다. 점포당 이익 축소는 고려하지 않은 채, 어쨌든 판매 경로를 확대함으로써 본부만 이익을 챙기고 있다.

이에 맞서 편의점 점주들의 투쟁은 노동력 부족을 노동조합의 '직업적', '산업적' 투쟁과 연결시켰다. 편의점 가맹점 노조가 발간한 『편의점 점주가 되어서는 안 된다』라는 저서의 표제에 그러한 전략이 표현되어 있다. 노동조합은 '편의점 점주=점장'이라는 직업적 속성을 명확히 한 투쟁을 벌이고 있다. 이미 언급했듯이, 점포 운영의 '점장' 업무는 하나의 직종으로 표현되고 있으며, 이는 산업 문제로 부각되어 사회로부터 많은 공감을 얻고 있다. 무엇보다 이번 투쟁을 특징짓는 것은 소비자에 대한 관심의 확대이다. 편의점 업계는 '사회 인프라'로서의 자기 규정을 강화해 왔으며, 외국인 노동력 투입 등 다양한 상황에서 국가의 지원을 요구해 왔다. 이러한 '산업'으로서의 시민 생활에의 침투와 자기 규정이, 오히려 노동 문제를 사회적 이슈로 부각시키는 효과를 증폭시킨 것이다.

다만, 오너와 고용된 점장 간의 연대가 불충분했던 것으로 보인다. 노조의 주체가 '오너'라는 점이 그 이유일 것이다. 이 운동의 향후 과제는 개인 오너와 다점포 경영 기업이나 본부 내 '고용된 점장'들 간의 연대를 어떻게 구축하고 표현해 나갈 것인가라는 점에 있을 것이다.

법률 싸움도 유니온주의의 관점에서

편의점 점주의 노사 분쟁에서 또 하나 ��특히 중시하고 싶은 점은 '법률'의 의미를 다시 묻는 투쟁을 전개하고 있다는 것이다. 물론 편의점 점주가 법률상 '근로자'인지 여부는 노사 관계상 중요한 쟁점이며, 또한 본사 측이 근로자 성격을 부정하기 위해 (역주: 점주들을)개인 사업자로 전환하고 있다는 것은 말할 필요도 없다.

여기서 중요한 것은 편의점 점주들의 단체교섭 요구가 법적 틀을 넘어선 '유니온주의'의 개시이며, 그 자체가 법의 범위를 확장하는 투쟁이라는 점이다. 최근 흔히 오해하기 쉬운 것은 '노동조합법이 있으니 노동운동이 가능하다'는 발상의 확산이다.

지나치게 무법한 상황이 확산되면서, 이에 대항하기 위해 사용되는 '불법 행위를 하고 있다'는 기업 비판 논리가 노동운동가 사이에서도 '수단'에서 '본질'로 전도되고 있는 듯하다. 그러나 사실은 그 반대이다. 법률로 정해지기 이전부터 노동운동은 노동조합을 만들고 단체교섭을 요구하며 집단 행동으로 노동시장을 규제해 왔다. 왜 그것이 가능했을까?

이론적으로 노동자는 '노동력'이라는 교섭 수단을 보유하고 있으며, 노동자가 단결함으로써 이를 의식적이고 효과적으로 활용하여 경영자와의 교섭을 유리하게 진행할 수 있었기 때문이다. 노동자들은 법률에 의해 보호받으며 교섭해 온 것이 아니다. 오히려 단결된 유니온주의에 의한 행동이 산업 평화를 실현하기 위한 '노동법'을 국가에 강제해 온 것이다. 오히려 노사 분쟁은 이 노동법에 의해 일정한 범위로 제한되어 왔다고도 할 수 있다. 따라서 편의점 점주들은 외형상·전략적으로는 노�동법상의 권리를 요구하며 투쟁하고 있지만, 그 배경에는 그 권리를 인정받게 할 만한 '교섭력'의 원천이 존재한다. 우리는 '무엇에 의거하여 노사 교섭을 하는가'라는 이 본질을 오해해서는 안 될 것이다. 노동법상의 권리는 노동자가 지닌 교섭력의 한 측면(혹은 귀결)에 불과한 것이다.

물론 오늘날 많은 노동자들이 가진 기술은 진부해져서 단순한 노동력 통제만으로는 강력한 교섭력을 얻기 어렵다. 편의점 점주나 점장들은 항상 그들의 노동을 대체할 수 있는 노동자들의 압박에 시달리고 있다. 그러나 동시에, 오늘날 새로운 연대의 요소와 교섭력의 원천도 발생하고 있다. 따라서 노동운동을 추진해 나가기 위해서는 이 교섭력의 원천을 이해하고 효과적으로 활용해 나갈 능력이 요구되는 것이다.

「담론적 활동가」가 필요하다

그렇다면 앞으로의 노동운동가에게는 어떤 능력이 요구될까. 우선 노동 사건을 개별적인 숨겨진 기업 내 문제로만 국한하지 않고(물론 회사가 적절히 노동 조건 개선에 응한다면 굳이 사건화할 필요는 없겠지만, 블랙 기업에서는 그렇지 않을 것이다), 사회에 표현할 수 있는 능력을 가져야 한다. 다시 말해, '담론적 활동가'로서의 역량을 갖추는 것이 앞으로의 노동운동 리더에게 매우 중요해질 것이다. 이는 서적이나 선전문 집필에 국한되지 않고, 최근 발전하고 있는 SNS, 동영상 등을 통해 발신하는 능력이다.

담론적 활동가에게는 노동 문제의 산업적·직업적 연대의 잠재력을 교섭력으로 전환해 나가는 통찰력이 요구된다. 물론 �이는 활동가 개인의 자질에만 요구되어야 하는 것이 아니라, 학자, 법률가, 복지 관계자 등 다양한 분야의 전문가들 간의 네트워크 구축을 통해서도 보장된다. 따라서 그러한 노동자의 교섭 자원을 극대화하기 위한 네트워크 구축 능력이 노동운동가에게 필요한 자질이다.

물론 여기서 언급하는 많은 것들은 이미 산업별이나 커뮤니티 유니온 운동에서 노동운동의 선배들이 우리에게 보여준 것들이다. 그럼에도 지금까지의 노동운동 경험을 새로운 상황 속에서 정제하고 '담론적 활동가'로서의 모습을 명확한 목표로 제시하는 것은 결코 헛되지 않을 것이다.

마치며 : 노동운동이 사회를 지킨다

지금까지 노동자들 자신의 권리 주장을 위한 투쟁이 어떻게 사회에 영향을 미칠 수 있는지 검토했다. 이를 산업, 직종 등의 요소로 설명했다. 노동조합의 교섭력과 새로운 복지 정치를 실현하는 노동운동의 잠재력은 투쟁을 통해서야 비로소 실현된다.

오늘날 노동자의 권리가 무시되는 가운데, 저출산이 진행되고 서비스는 열악해지며 사회의 황폐화는 분명히 진행되고 있다. 이 투쟁은 개별적인 노동 문제나 이해관계를 통해 표현되지만, 거기에 사회 방어의 '보편성'이 내재되어 있다. 그 보편적인 과제는 결코 추상적인 정책론을 출발점으로 삼아 사회에 정착하는 일이 없다. 개별적인 문제의 질문을 통해 보편적인 문제를 묻는 것으로서 비로소 사회를 지킬 수 있다.

파견촌이든 블랙 기업이든 과로사든, 개별 당사자의 투쟁과 이를 지원하는 노동운동이 있었기에 비로소 사회적 이슈가 되었다. 오늘날 그 문제들의 보편성은 명백하다. 노동운동은 권리를 쟁취함으로써 사회를 지켜나가는 것이다. 노동운동이 싸워 지키고 있는 것은 사회 그 자체이다.

참고 자료

- 青木耕人郎他(2017)「業種別職種別ユニオン運動研究会(第1回)エステ・ユニオンによる労使関係の展開」「労働法律句報」第一人九九号

- 浅見和彦・木下武男(2015)「次世代の業種別ユニオンーー労働組合再生の方向性」『POSSE』第二八号

- 雨官処凛(2007)『生きさせろ―』大田出版

- 井手英策・今野晴貴・藤田孝典(2018)『未来の再建』ちくま新書

- 大内裕和・今野晴責(2015)「ブラックバイトから考える教育の現在」「現代思想』第四〓巻第八号

- 木下武男(2007)『格差社会にいどむユニオン」花伝社

- 木下武男(2012)『若者の逆襲」旬報社

- 木下武男(2019)『労働組合の歴史と理論』近刊予定

- 児島真爾(2012)「コミュニティ・ユニオンによる「派遣切り」に対する取り組み」『大原社会問題研究所雑誌』第六四二号

- 今野晴貴(2012)『ブラック企業』文春新書

- 今野晴貴(2013)『生活保護』ちくま新書

- 今野晴貴(2014)「ブラック企業はなぜ社会問題化��したか――社会運動と言説」「世界」第八五七号

- 今野晴責(2015)「新しい雇用類型」の性質と労使交渉の課題――「ブラック企業」現象に着日して」「労務理論学会誌』第二四号

- 今野晴責(2016a)『求人詐欺』幻冬舎

- 今野晴貴(2016b)「ブラックパイト」岩波新書

- 今野晴貴(2017a)「製造業派遣・請負労働の雇用類型――全国的移動及び移動の制度的媒介に着目して」『日本労働社会学会年報』第二人号

- 今野晴貴(2017b)「働き方改革」はなぜ若者に支持されるのか,――労務管理の実態から考える」『世界』第 九〇一号

- 今野晴貴(2017c)「エステティックTBCが有期雇用労働者の「無期転換労働協約」を締結――無期化を促した労働配置の特性とは何か」「労働法律旬報」第一九〇〇号

- 今野晴責(2019a)「ブラック化」『現代思想』第四七巻第六号

- 今野晴貴(2019b)「労働問題の現状からの経済問題の考察――「一般労働者階層」の形成と福祉政治」「季刊経済理論』第五六巻第一号

- 濱口桂一郎(2009)「新しい労働社会』岩波新書

- ブレイツアマン、ハリー(1978)「労働と独占資本』岩波書店

- 三家本里実(2018)「課業」概念の再考とその適用の現段階――ブレイヴアマンによるテイラーの科学的管理分析を通して」『季刊経済理論」第五五巻第二号

글 : 콘노 하루키(今野晴貴)

번역 : 군만두