윤석열 파면 투쟁이 홍콩 민주화 투쟁과 연결되어 있는 이유

2025년 3월 31일

이 글은 지난 3월 12일 수요일 <윤석열 퇴진! 평등으로 가는 수요일 | 파면하라 윤석열! 피워내자, 기후정의 평등의 봄!> 집회에서 한 발언문을 보강한 것이다.

12월 3일 윤석열이 계엄을 선포했을 때 �필자는 국회로 뛰쳐나가 계엄을 막은 시민 중 한 명이었다. 경천동지할 만한 소식을 SNS에 공유했을 때 누구보다 걱정해줬던 사람들은 바다 건너 홍콩에 사는 친구들이었다. 필자는 과거 꽤 오랜 시간 홍콩에 체류했었다. 2019년 홍콩에서의 시민 항쟁은 현지 정부와 자본의 억압과 탄압 속에 잊혀져 가고 있지만, 그 여파는 현재진행형이다.

감옥에 갇힌 나의 홍콩 친구

홍콩의 한 대학교에서 교환학생이었을 때에 알고 지내던 한 친구는 2019년 홍콩 항쟁 당시 중학생이었다. 그는 시위에 나갔다가 군중 속에서 운 나쁘게 체포되었다. ‘죄’로 이름지어진 것을 인정했다면 1년 6개월 감옥에서 이미 살다가 나왔을 것이다. 그런데 그는 자신의 신념을 꺾지 않았고 지난한 조사와 재판을 거쳐 작년 겨울 4년형을 선고받았다. 그는 20대 청춘의 절반을 감옥에서 보내야 한다. 최종 판결을 받는 날은 그의 아버지 생신이었다. 그는 재판장에 들어가기 전, 만약 정말 만약에 오늘 유죄를 선고받지 않는다면 아버지의 생신을 축하한다고 모두 앞에서 외치고 싶어 했다. 그러나 그는 허망하게도 호송차에 실려 떠나야했고, 재판에 방청을 갔던 필자와 친구들은 서로을 껴안고 눈물을 흘릴 수 밖에 없었다. 이미 친구들이 감옥에 가는 것을 숱하게 보아 온 홍콩 청년들의 눈물은 분명 무력감에서 비롯되었지만 그 속에서 불의에 저항해야 겠다는 결의를 문득 느낄 수 있었다.

윤석열은 우리에게 총부리를 들이밀었고 우리의 일상을 처참히 부쉈다. 그런 윤석열이 다시 창살 바깥으로 나왔다. 헌재의 최종 선고는 계속해서 미뤄지고 있다. 멀지 않은 홍콩에서 세상을 바뀌기 위해 싸운 시민들이 2천명 가까이 감옥에 있는데 한국에서는 내란수괴가 감옥 밖으로 나와 마음 껏 세상을 돌아다닌다.

‘Hong Kong Democratic Council’에서는 홍콩의 정치범 수를 확인할 수 있는데, 3월 24일 기준 무려 1,926명이다. 이미 투옥됐다가 석방된 시민들은 제외한 숫자다. 독재 정부에 맞선 홍콩 시민들의 투쟁 그리고 윤석열의 재구속과 파면을 외치는 우리의 투쟁은, 민주주의를 지키는 힘으로 연결된다. 한국의 극우세력들이 홍콩 투쟁을 자신들의 정당화에 이용하는 것에 적극적으로 맞서 싸워야 하는 이유이다.

극우세력의 혐중 선동

극우세력은 철지난 반공 이데올로기를 앞세우며 '혐중'을 강한 정치적 동력으로 삼고 있다. 그들은 미국 국기를 들고 미국의 제국주의와 패권주의는 열렬히 찬양하면서도 "중국공산당이 한국의 자유를 위협한다"며 홍콩·대만·신장위구르자치구를 왜곡하고 도구화한다. 전광훈 목사는 2024년 12월 16일 자유통일당 여의도 중앙당사에서 열린 연설에서 “광화문 시민혁명은 홍콩의 우산혁명과 달리 지속성과 확장성으로 정권 교체의 결실을 맺은 바 있다”라며 우산 운동을 모욕했다. 이번 퇴진 국면에서 새로이 극우의 얼굴로 떠오른 전한길 한국사 강사는 윤석열 대통령이 비상 계엄을 선포하지 않았다면, 대��한민국이 “제2의 홍콩, 제2의 중국”이 될 뻔했다고 주장한다. 🗨참고: 가짜뉴스로 점철된 극우 세력의 혐중 논리에 맞서 무엇을 할 것인가

이를 다루기 앞서, 홍콩 민주화 투쟁에 여러가지 의구심을 가지는 사람들에게, '우리는 친미-반중, 반미-친중-반홍 등으로 이어지는 이분법의 굴레를 탈피해야 한다'고 강력히 주장하고 싶다. 극우세력이 태극기와 성조기를 들고 광장에 나올 때 우리가 그들과 맞선다고 해서 우리의 운동을 오직 반미운동으로 볼 수 있는가? 아니다. 지금 광장에는 차별금지법 제정, 기후정의, 노동권, 빈곤철폐, 주거권, 페미니즘, 반전평화, 퀴어, 식량주권 등 아주 다양한 요구와 목소리로 가득 차 있다. 홍콩도 마찬가지다. 홍콩 시민들이 억압적이고 권위주의적인 중국 정부에 맞선다고 해서 그들을 모두 ‘반중’ 그리고 ‘친미’ 라는 언어로 단순화할 수는 없다. 그런 점에서 차별과 혐오를 무기삼는 극우세력의 준동은 민주주의와 평등을 향한 홍콩의 투쟁과 근본적으로 다르다.

열악한 노동조건에 놓인 중국의 노동자들과 계속해서 연대해왔던 홍콩의 좌파들도 홍콩 항쟁에서 목소리를 냈다. 물론 홍콩 항쟁을 겪으며 상당수의 참여자들이 친서구 혹은 반중 민족주의의 길을 걸었던 것은 사실이다. 그렇지만 그 기저에는 홍콩의 정치경제적 불평등에 대한 절망, 내가 사는 공동체인 홍콩을 더 나은 평등한 민주주의의 길로 꾸리고자 하는 열망이 가장 크게 자리했다. 그리고 그것은 더 나은 방향으로 가기 위해 물결처럼 광장을 이끌었다.

예컨대 홍콩 시위의 주요 구호였던 ‘광복홍콩 시대혁명(光復香港 時代革命)’은 이전에는 혐중, 반중 민족주의 진영의 홍콩 독립을 요구하는 우파적 구호에 가까웠지만 홍콩 항쟁을 겪으며 더 다양한 의미를 가지게 되었다. 시대혁명을 통해 홍콩을 개혁하고자 하는 의미가 더 강조된 것이다. 과거에는 극우 집회에서 훨씬 보기 쉬웠던 '태극기'를 이번 윤석열 탄핵 국면에 광장에서 종종 찾아볼 수 있던 것과 비슷하다. 이런 맥락을 소거하고, 투쟁하는 당사자 시민들의 ‘자주성’은 무시한채 홍콩 투쟁의 요구를 단순하게 정리하여 흑백논리의 프레임 속에서 보는 것은 적절하지 않다. 지금 우리의 광장이 그렇듯 말이다.

2019년 홍콩

2019년의 홍콩을 더 면밀히 들여다보면, 지금 우리의 윤석열 파면 투쟁이 그들의 민주화투쟁과 연결되어있다는 것을 부정할 수 없다. ‘범죄인 송환조례’에 반대하며 시작한 2019년 홍콩 항쟁은 점점 규모가 커지고 기간이 길어지며 홍콩 사회의 다양한 모순에 저항하는 투쟁으로 발전했다. 🗨참고: 2019년 홍콩은 어떤 모순 속에서 어떻게 싸워왔는가?

대중들의 주요 요구는 다섯 가지였다. ‘범죄인 송환조례’의 완전 철폐, 체포된 시위대의 석방 및 불기소, 경찰의 과잉 진압에 대한 독립적 조사, 시위에 �대한 ‘폭동’ 규정 철회, 행정장관 직선제 및 입법회 의원 선거의 완전한 보통선거 실시가 그것이다. ‘다섯 가지 요구, 하나도 빠질 수 없다(五大訴求,缺一不可)’는 시위대의 구호는 요구들에 대한 대중의 간절한 열망을 보여준다. 한국사회에는 잘 알려지지 않았지만 홍콩 민주화 투쟁 과정에서, 거리에 수많은 사람들이 모여 시위하는 광장 정치 속에서는 홍콩 사회의 사회·경제적 불평등과 모순을 개혁하려는 다른 구호들 또한 존재했다. 이번 윤석열 퇴진 국면에서 ‘윤석열 즉각퇴진’ 뿐 아니라 ‘사회대개혁’까지 전면에 내건 우리의 투쟁이 연상된다.

홍콩은 세계에서 가장 높은 수준의 경제적 불평등을 내포하고 있다. 소득 불평등을 나타내는 지표인 지니계수는 1996년 처음으로 0.5를 넘었고 가장 최근 수치인 2016년, 0.539를 기록했다. 지니계수가 0.4를 넘으면 사회의 불평등 정도가 매우 심각한 것으로 간주되며, 0.5를 넘으면 폭동이 일어날 수 있는 수준으로 평가된다. 2023년 한국의 지니계수는 OECD 평균보다 조금 높은 0.323을 기록했다. 또한 홍콩은 세계에서 가장 높은 주택 가격과 부동산 시장의 독점 구조를 가진 도시 중 하나로 평균 집값이 약 14억 원에 달한다. 전체 가구의 절반 가까이가 월세로 한화 약 330만 원(2,550달러) 이상을 내고 있으며 이는 중위소득의 70%에 달한다. 홍콩의 주거 문제는 부동산 재벌들의 독점적 지위에 큰 원인을 두고 있다. 홍콩에서 판매된 주택 중 약 45%가 5대 부동산 재벌 기업의 소유였다. 정부의 친시장 정책은 이를 방관했다. 이는 한국도 크게 다르지 않다. 한국은 소득 상위 10%가 전체 소득의 63%를 점유�하고 있으며 상위 1%가 평균 4.68채를 소유하고 있는 일그러진 부동산 구조를 가지고 있다. 🗨참고: 홍콩 불안의 이면에서 부동산 헤게모니는 어떻게 드러나는가

홍콩 시위대는 부동산 재벌과 정부 간의 유착 관계를 비판하며, 주택 문제 해결과 경제적 불평등 해소를 위한 개혁을 요구했다. “부동산 패권을 타도하라(打倒地產霸權)”는 2011년 7월 1일의 시위부터 대두된 홍콩 시민사회의 주된 구호였다. 2019년 당시 홍콩 행정장관 캐리람은 시민들의 폭주하는 불만을 잠재우기 위해서 2019년 정책 연설에서 열악한 주거 환경에 처한 가구와 공공 임대주택을 오랜 기간 대기 중인 가구들을 위한 임시주택 건설, 공공임대주택을 기다리는 사람들을 지원하기 위한 현금 보조, ‘토지 수용 조례’를 활용한 공공임대주택 건설을위한 사유지 수용 등의 대책을 내놓았다. 그러나 이는 부동산 시장의 근본적인 구조적 문제를 해결하는 정책이 아니었다. 설상가상으로 공공임대주택을 건설한답시고 ‘토지 수용 조례’를 남용하여 신계 지역의 소농민들이 집과 땅을 잃기도 했다. 한국으로 돌아와보자. 집과 주거권의 문제는 한국 사회의 오랜 화두이기도 하다. ‘윤석열 즉각퇴진 사회대개혁 비상행동’에서 제시한 사회대개혁 과제에는 ‘전세사기 피해구제와 예방을 위한 세입자 권리 강화’, ‘주거기본권 보장을 위한 공공주택 확대 및 주거복지 강화’, ‘재개발·재건축 공공성 강화와 강제철거 금지’ 등 주거권 의제들이 전면에 나섰다. 윤석열에 대한 분노는 기실 윤석열을 만든 체제 그리고 그 체제가 낳은, 집을 오직 이윤으로만 보는 투기 사회로도 향하고 있는 것이다.

윤석열 파면 투쟁과 홍콩 항쟁의 연결

이번 퇴진 국면에서 민주노총이 길을 열었던 것처럼 2019년 홍콩 항쟁에서도 홍콩의 민주노총 격인 홍콩직공회연맹(香港職工會聯盟; HKCTU, 이하 직공맹)이 길을 열었다. 직공맹은 시위 초기부터 노동자들의 파업을 조직했고 홍콩 항쟁의 전개 과정에서 직공맹의 조합수는 크게 늘어났다. “光复香港, 加入工会(홍콩을 해방시키기 위해 노조에 가입하자!)”라는 구호도 등장했다. 2년 만에 3만 명이 새로 조직되었다. 2019년 8월 5일에는 탈중심화된 시위대의 네티즌들이 주도하여 대규모 파업이 있기도 했다. 2021년 정부의 탄압으로 직공맹은 해산을 결정했지만, 민주주의를 향한 투쟁은 모두의 노동권으로 연결되었다.

‘윤석열 즉각퇴진 사회대개혁 비상행동’이 꾸려질 때 전체 회의에서 표결을 통해 ‘비상국민행동’에서 ‘비상행동’으로 이름이 바뀌게 되었던 일을 기억한다. 이 광장에는 한국 국민뿐 아니라 이주민 등 이 사회를 살아가는 공동체의 모든 구성원이 함께하고 있기 때문이다. 이 사회가 진보하고 있다는 희망을 품게 하는 일이었다. 2019년 홍콩 항쟁에서도 이주노동자들은 자신들이 살아가는 사회를 바꾸는 데에 적극적으로 참여했다.일부 고용주들이 이주가사 노동자들의 일요일 외출을 막거나 휴일을 임의로 변경, 취소하며 억압했지만 그들은 시위에 참여했고, 온라인 매체를 통해 시위 소식을 자신들의 언어로 전했다. 지금 우리의 광장이 이 체제를 뒤흔드는 다양한 목소리들로 채워진 것처럼, 홍콩의 이주가사노동자들도 광장에서 그들의 권리를 외쳤다. 필리핀 이주노동자 연합(FMWU)은 8월 28일 성명을 통해 “고용주가 시위 일정을 빌미로 가사노동자의 법정 휴일을 박탈하는 것은 명백한 권리 침해”라고 규탄하기도 했다. 이 성명에서는 홍콩 시민들의 투쟁을 지지한다는 연대 입장도 담겨있었다. FMWU와 아시아 이주노동자 연대기구(AMCB) 등은 2019년 9월 15일 홍콩 노동청 앞에서 집회를 열고 가사노동자 최저임금을 월 5,894홍콩달러로 인상할 것과 노동시간 단축 등 노동권 강화 조치를 요구했다. 🗨참고: 홍콩 시위는 이주민에 대한 무관심을 멈춰야 한다

윤석열 파면 투쟁에서 남태령은 큰 분기점이었다. 경찰 기동대들이 농민들을 끌어내고 체포하려 할 때, 광화문에서 집회를 마친 시민들은 벌떼처럼 남태령으로 모였다. 페미니스트, 대학생, 청년, 퀴어, 청소년 등으로 자신을 소개한 시민들은 각자의 증언으로 차디찬 아스팔트를 공론장으로 만들었다.

그런데 이런 청년-농민 연대가 홍콩에서는 이미 사회운동을 이끄�는 주요한 힘이었다. “부동산 패권 타도, 시민 주거권 수호, 홍콩 농업 회복을 통한 도시와 농촌의 공존, 모든 분야에서의 민주주의 실현”을 목표로 내건 토지정의운동은 2014년 우산운동의 도화선이 되기도 했다. 신계 농촌마을 출신의 젊은이들은 도심 점거 현장에서 밤을 지새우며 민주화를 외쳤다. 2009년과 2014년에 각각 채원촌과 마시포를 지켰던 청년 활동가들 가운데 상당수가 2019년 시위의 주축 세력으로 활약했다. 예컨대 채원촌 투쟁에 참여했던 에디 추(朱凱廸)는 이후 신계 지역구 주민들의 지지를 얻어 2016년 입법회 의원으로 선출되었고, 2019년에도 시위에 적극적으로 참여해 농민들의 입장을 대변했다. 그는 “토지와 민주주의 문제는 떼려야 뗄 수 없다”는 신념 아래, 농촌 이슈를 민주화 요구와 연결시키며 포괄적 사회운동으로 발전시키려 애썼다. 이러한 노력 덕분에 시위대 내부에서도 주택·토지 문제에 대한 담론이 활발히 논의되었다.

농민운동과 홍콩을 이야기할 때, 2005년 12월13∼18일 홍콩에서 열린 세계무역기구(WTO) 각료회의에서 전국농민회총연맹 등 농민단체 소속 한국 농민 9백여명이 WTO 각료회의에 맞춰 농산물 수입 개방에 반대하는 대규모 원정시위를 벌인 것을 언급하지 않고 넘어가기 어렵다. 홍콩의 시민사회는 이때 홍콩으로 찾아온 이들의 식량주권을 향한 투쟁에 공감하고 연대했다.

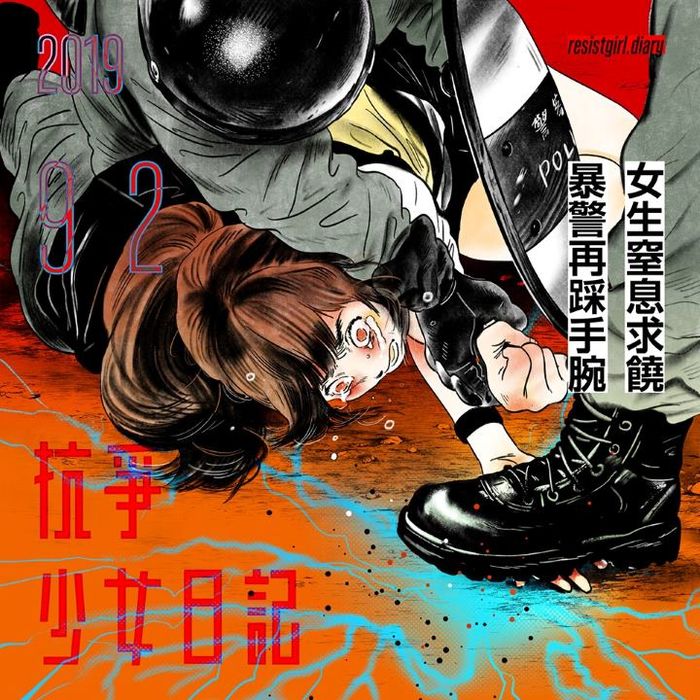

이뿐 아니다. 지금 윤석열 퇴진 광장에서 페미니스트들이 자신들의 목소리를 내��고 있는 것처럼 2019년 홍콩 항쟁에서도 여성 시위자들도 적극적으로 투쟁에 참여하면서 젠더 문제도 주요 쟁점으로 떠올랐다. 홍콩 페미니스트들은 미투 운동에서 착안하여 시위 도중 발생한 성폭력과 여성 인권 침해를 고발하는 #ProtestToo 운동을 확산시켰다. 시위대 내에서도 일부 가부장제 문화가 존재하여 여성들이 지도부에서 배제되거나 역할이 축소되는 경우가 존재했고 페미니스트들은 이에 문제제기하여 투쟁 속 젠더 평등을 외쳤다. 홍콩 페미니스트들은 2019년 홍콩 항쟁을 단순히 민주주의를 위한 투쟁을 넘어서, 사회 전반의 불평등을 해소하는 운동으로 여긴 것이다. 한국의 광장에서 <민주주의 구하는 페미-퀴어 네트워크> 등의 활동과 같은 맥락이다.

민주화를 요구하는 항쟁과 직접적으로 연관되어 있지는 않았지만 탄압으로 닫히기 전 열린 홍콩의 광장에서는 2019년 3월 청소년들의 주도로 기후파업이 있기도 했다. 로컬 학생들보다 서구권 국가에서 이주해 온 부모를 둔 청소년들이 주도했다는 한계는 있지만, 그들은 3월과 9월 “Fridays for Future” 캠페인으로 등교를 거부하고 정부청사까지 행진하며 기후정의를 촉구하는 구호를 외쳤다.

물론 투쟁의 면면들과 요구에 비슷한 것들 만으로 홍콩 항쟁과 현재 우리의 윤석열 퇴진 사회대개혁 투쟁을 동일선상에 놓고 비교할 수는 없다. 수많은 고유한 맥락의 겹이 있기 때문이다. 그러나 그 근본적인 원인은 같다. 한국에서 극우세력이 차별과 혐오의 정치를 강화하고 있는 것처럼, 홍콩 또한 부동산 투기 자본과 이윤만을 추구하는 재벌 권력, 정부가 만들어낸 불평�등한 사회 구조는 이를 제어할 수 있는 직접선거와 광장, 민주주의가 박탈된 채 폭주하고 있기 때문이다. 2020년 국가보안법 제정 그리고 2024년에 추가적으로 통과된 제23조 국가보안법으로 인해 홍콩에는 권위주의와 탄압이 더욱 강화되고 있다.

광란의 글로벌 자본주의와 신자유주의 속 필연적인 이 모순은 시민들이 광장에 나와 외치고 싸울 때 넘어설 수 있다. 그러니 우리도 더 광장으로 나서자. 그리고 윤석열을 광장의 힘으로 파면시켜 이 폭주에 제동을 걸자. 동시에 광장이 폄압된 홍콩 그리고 동아시아의 여러 지역들과 연대해야 한다. 강고한 국제연대만이 이 체제의 근원을 뒤흔들고 민주주의를 향한 우리의 힘을 연결하여 사회대개혁 이룬 해방세상으로 나아갈 길을 열어줄 것이다.

참고 자료

- 조성찬, “반환점에 도달한 중국-홍콩 일국양제, 자치권 대신 지배체제를 강화하다”, CSF 중국

- “2025년 홍콩 경제 전망”, KOTRA

- Mong Palatino, “Hong Kong protests through the eyes of a Filipino migrant worker”, GlobalVoices

- “홍콩의 경제·사회 변화에 대한 평가와 시사점”, 대외경제정책연구원

- “林郑月娥发表2019年施政报告 聚焦房屋土地等领域”, 中国新闻网

- Raquel Carvalho, “#ProtestToo: the women at the forefront of Hong Kong’s anti-government movement”, South China Morning Post

글 : pigonada